|

|

堀 眞の「私の消費者行動論とマーケティング学」(シリーズ連載 その10) |

|

未知の市場、未来の姿、人気の構造の変遷を、どうとらえるか

尺度の標準化とそのメリット

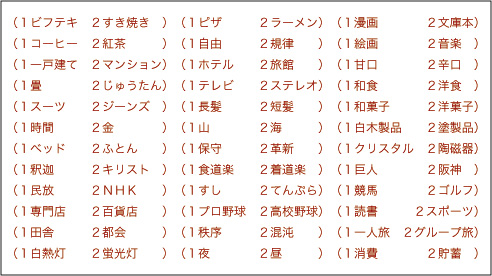

こういう風に述べますと、じゃ、表1タイプの質問で十分ではないか?なぜ、表2からの感度尺度による分析が必要なのか?という質問が出ると思います。経験上からいいますと、確かに表1からの分析には切れ味の鋭いところがあります。つまり、ここから抽出する新消費者群は、感度尺度で第4分位にあたる高感度人間よりさらに先を行っているのではないかと思われるようなところがデータ上で多々みられます。その点は認めざるを得ないのですが、一方で大きな欠点も持っています。一言でいいますと、それは質問の標準化が難しいということです。このアプローチのポイントは表1の具体例で述べたように、新対旧のペアを作るところにありますが、どの程度新しいものと古いものを対比させればいいかスッキリとした基準はありませんし、そのようなペアをいくつくらい用意すべきかについてのハッキリとした解答もありません。また、時の移り変わり、時代の変遷によっても用意すべきペアが変わってこざるを得ません。その時々の新しいものと古いものの対を考えざるを得ないわけです。

表1(再掲)

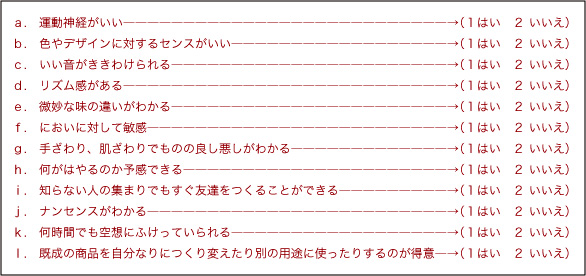

表2(再掲)

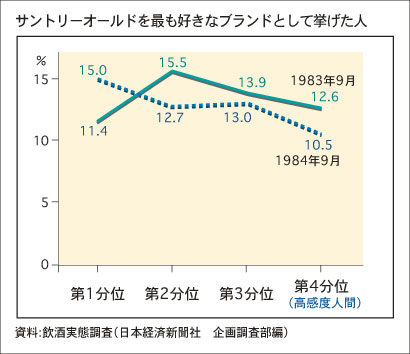

これに対して、表2の方の質問は中に少し風変わりな問いもありますが、時の移り変わりとともにうつろうという心配はありません。5年や10年経っても問いかけていることががらりと変わって受け止められることはないと思います。私自身がこれを使い始めた時は、まあ、10年くらいは大丈夫だろうと考えていました。30年以上も経った今、まだまだもつのではないか、いや、日本語が根底から変わってしまうのでなければ100年くらいでもいけるのかな、などと思い始めています。こういう長所がありますから、これを時系列調査で繰り返し使って、図15のようなパターンから需要の構造変化をとらえるとか、テーマの異なる別の調査に組み入れて使い、感度尺度という標準化した物差しを媒介として、それぞれ別調査で測定した変数間の関連を探るというような妙味のある使い方ができます。実際、これまでにお見せしたデータのいくつかはそれぞれテーマの違う別調査で得たものですが、物差しが共通なので、あたかも同一調査で出てきた結果を見ているような錯覚に陥るでしょう。AIOアプローチを含めて、多変量解析に頼るそれまでのライフスタイル分析では物差しの標準化ということを意識しなかったので、こういう芸当はできません。傾向としては、別テーマの異なる調査ごとにいろいろなライフスタイルの類型が出てきて、その意味で情報量はやたら増えるのですが、別調査を通して共通に分ってくることというのがあまり無く、それぞれが個々バラバラな理解に終わってしまうのです。こうなると、調査の無駄にもつながってきますね。そういう意味ではこの物差しの標準化というのはとても大事なことだと思います。それが、しかも何十年間も変わらないとなると、うまくすると予測、特に私が強調する“定性変化の予測”に使えるかもしれないということになり、うまみは何倍にも増してくる可能性が出てきます。

図15(再掲)

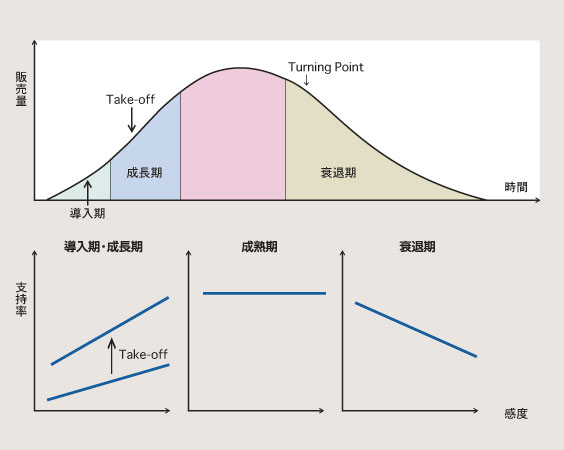

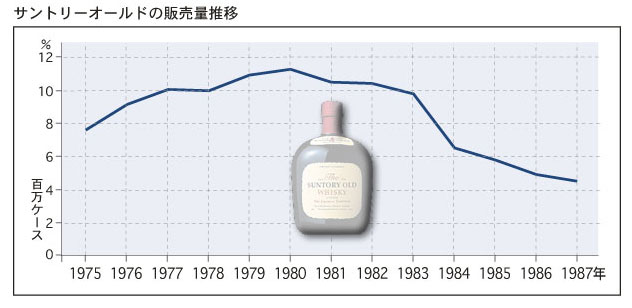

定性変化の予測といいましたが、この尺度を使ってどういうアプローチが可能であろうかということを当時私は次のように考えていました。この感度尺度というのは一種の革新性尺度のひとつとみなされるので、定点観測できる時系列の消費者調査この尺度を繰り返し用いて分析すれば、製品のライフサイクルあるいは個別ブランドのライフサイクルに対応して、図17のような対応が出てくる可能性があると考えました。事実、先の図14と図15の例ではそれに近い対応が見られましたし、TV番組とか、店舗のリニューアル後に客足がどう伸びるかといった分析でも同じような結果が得られていました。ただし、そのようなデータが大量に得られていたわけではありませんので、こういう対応関係をベースに予測が可能になるかもしれないというのは、その当時の私個人の仮説に過ぎませんでした。

図17

図14(再掲)

仮説ついでに申し上げておきますと、製品/サービスあるいはそれらのブランドとか店舗への選好が感度尺度に対して右上がりパターンになるというのは、それらがより支持されて離陸していくための必要条件であって、十分条件は満たしていないだろうと考えていました。同じ右上がりでも、図18のように、飛行機の例にたとえていいますと、迎角がαのようですと傾きが急すぎて失速し墜落に至る可能性が強くなるでしょうし、βのようですと十分な揚力が得られずいつまで経っても低空飛行でそのうち地上に舞い降りてしまうでしょう。

ですから、中間のγの角度がいいのでしょうが、それがどのくらいの角度がいいのか、つまり、α<γ<βの、αとβの限界値がいかほどなのかは答えられていません。また、より高く上昇していくためには、同じ図解で、右上がりの支持率がZ1とZ2の間のゾーン、これを私は臨界ゾーンと呼びましたが、まで上昇しておかねばならない。そのために、飛行機ならばエンジン出力を最高にしてそこまで上っていく、企業経営ならマーケティング費や販促費を十分にかけてそこまでのシェアを得ておくということになると思いますが、このゾーンの高さと幅は残念ながら不明でしたし、今も不明です。というか、そもそもこういう仮説そのものが有効なのかどうかも今もってわかりません。事実としては前記図15のような対応例がいくつか出てきたというだけで、そこから私が勝手に描いている仮説かもしれないのです。消費者相手のごくありふれたアンケートタイプのサンプル調査からこのようなことができると調査もやりがいがあるし、お金をかける意味があるなと、若かった私が当時真剣に考えたことではありますが…。

図18

|